Der Donaustädter Bürgerinitiative “Lobau darf nicht sterben!” gelingt es Anfang der 1970er-Jahre, die Lobau vor einer Autobahn und einer Schnellstraße zu bewahren.

Ein zusammengewürfelter Haufen beherzter Bürger schafft es mit Beharrlichkeit, Weitblick und Tricks, bundesweit multimediales Aufsehen zu erregen und wird damit zum Vorbild für nachfolgende Naturschutz- und Umweltkampagnen.

Hier eine erste zeitgeschichtliche Einordnung: Die genialen Kabinettstücke des Polizei-Bezirksinspektors Anton Klein. Was damals und davor geschah.

Der Naturschutzbund als Schutzmacht

In den 1950er- und 1960er-Jahren hat das Aufbegehren verärgerter Bürger gegen zerstörerische Bauprojekte der Obrigkeit noch Seltenheitswert. Sie werden fast ausschließlich vom gut organisierten, 1913 gegründeten Österreichischen Naturschutzbund auf den Weg gebracht.

In den 1950er- und 1960er-Jahren hat das Aufbegehren verärgerter Bürger gegen zerstörerische Bauprojekte der Obrigkeit noch Seltenheitswert. Sie werden fast ausschließlich vom gut organisierten, 1913 gegründeten Österreichischen Naturschutzbund auf den Weg gebracht.

Anfang der 1950er zum Beispiel sammelt er federführend mit alpinen Vereinen und anderen Institutionen 120.000 Unterschriften zur Erhaltung der Krimmler Wasserfälle. 1958 verhindert das Naturschutzbund-Mitglied Hans Kinnl mit Rückendeckung seines Vereines, dass die Obere Lobau in ein Industrie- und Gewerbegebiet umgewandelt wird.

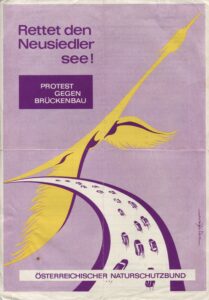

Ab 1962 wird eine Seeuferstraße durch Hallstatt abgewendet. 1963 engagiert sich der Naturschutzbund gegen ein Rodungsprojekt in den Traunauen. Der Kampf gegen das Projekt einer Straßenbrücke über den Neusiedlersee beginnt 1971: Ein “Komitee zum Schutze des Neusiedler Sees” wird gegründet, die Pläne für den Brückenbau werden zurückgezogen.

In manchen Fällen zieht der Naturschutzbund nicht die Fäden, sondern stellt sich bloß den Drahtziehern des Widerstands unterstützend zur Seite: 1972 etwa jenen Bürgern, die darum ringen, die Schluchtstrecke der Steyr vor einem Kraftwerk zu bewahren.

Strukturierte Proteste von „einfachen“ Bürgern, ohne maßgebliche Schutzmacht wie den Naturschutzbund, gibt es vor 1970 nur wenige:

1958 etwa laufen die Badgasteiner Sturm gegen ein Kraftwerksprojekt am Bockhartsee, weil sie um ihre Heilquellen fürchten. Und Ende 1970 entsteht eine Initiative, die erfolgreich gegen die geplante Trasse der Pyhrnautobahn durch Graz-Eggenberg aufbegehrt.

Lobau: Am Anfang waren die Wasserflöhe

Als 1970, ausgerechnet im “1. Europäischen Naturschutzjahr”, wieder einmal die Lobau unter die Bagger kommen soll, regt sich Widerstand aus einer unerwarteten Ecke – und in einem modernen, multimedialen Umfeld.

Als 1970, ausgerechnet im “1. Europäischen Naturschutzjahr”, wieder einmal die Lobau unter die Bagger kommen soll, regt sich Widerstand aus einer unerwarteten Ecke – und in einem modernen, multimedialen Umfeld.

In der Oberen Lobau wird in jenen Tagen im Landschaftsschutzgebiet mit dem Bau eines kalorischen Kraftwerks begonnen. Zu diesem Zweck und für die Erweiterung des Tanklagers beim Ölhafen werden rund hundert Hektar Wald gerodet. Zu allem Überfluss tauchen Pläne für eine Schnellstraße durch die Obere Lobau und ein Autobahnkreuz über der Panozzalacke auf.

Die Lobau und ihre Geschöpfe haben jedoch leidenschaftliche Anwälte: den Polizisten Anton Klein und sein Gefolge aus Naturfotografen, Biologiestudenten, Unterschriftensammlern und Aquarienliebhabern.

Klein versteht es, Emotionen zu wecken, Aufsehen zu erregen und die Medien für sich zu gewinnen. Ihr aller Ziel ist es, die Lobau zu retten. Ihr Gespür für den richtigen Auftritt bringt sie schließlich zum Erfolg.

Das Engagement für die Natur beginnt bereits im Jahr 1969 – im Dunstkreis des Wiener Aquarienvereins „Zierfischfreunde Donaustadt”. Zunächst geht es nur um Wasserflöhe: Die „Zierfischfreunde“ sorgen sich um die immer weniger werdenden Tümpel, aus denen sie das Futterplankton für ihre Fische gewinnen.

Also schreibt Anton Klein am 19. Mai 1969 im Namen der Mitglieder seines Vereines und jener des „Verbandes der Aquarien- und Terrarienvereine“ an den Wiener Bürgermeister Bruno Marek und fordert das Vertiefen verlandender Tümpel in der Lobau, im Prater und in Albern und das Anlegen von neuen Tümpeln auf der geplanten Donauinsel.

Also schreibt Anton Klein am 19. Mai 1969 im Namen der Mitglieder seines Vereines und jener des „Verbandes der Aquarien- und Terrarienvereine“ an den Wiener Bürgermeister Bruno Marek und fordert das Vertiefen verlandender Tümpel in der Lobau, im Prater und in Albern und das Anlegen von neuen Tümpeln auf der geplanten Donauinsel.

Marek antwortet, es kommt am 17. Juli 1969 zu einem Treffen im Rathaus und in Folge dessen zu unproduktiven Gesprächen mit Vertretern des Magistrats. Klein und seine Gesinnungsgenossen sind enttäuscht („ablehnende Antworten und leere Versprechen“), beschließen aber, nicht locker zu lassen.

In der von ihm in Eigenregie hergestellten Vereinszeitschrift „Das Steckenpferd“ beklagt sich Anton Klein über die abweisende Reaktion des Magistrats. Von da an geht es dem Polizeiinspektor nicht mehr um Wasserflöhe, sondern in erster Linie um Naturschutz:

„Unter Zusammenarbeit verstehe ich auch die Einbeziehung der Bevölkerung im Kampf für den Schutz der heimischen Natur. Ohne ihre Mithilfe und Unterstützung wird nicht viel aus dem Naturschutz werden!“

Und weiter: „Die Lobau und das Marchfeld dürfen nicht sterben, und auch der Prater muss uns erhalten bleiben!“

Am 14. November 1969 versucht der Verein erstmals, die breite Öffentlichkeit zu erreichen und schreibt untertänig einen Brief an die Kronen-Zeitung mit der Bitte um Unterstützung. Er bleibt unbeantwortet.

Medialer Wendepunkt Ende 1970

Nun ist (zunächst zaghafter) Aktionismus angesagt: Am 19. April 1970 veranstalten die Zierfischfreunde Donaustadt unter der Leitung des Herpetologen Erich Sochurek und in Begleitung der angehenden Zoologen Richard Gemel, Peter Reischütz und Lothar Girolla eine öffentliche Tümpel- und Fototour in die Lobau. Das Motto: „Es muss nicht immer Afrika sein, auch die Lobau ist voller Wunder!“

Inspektor Klein mobilisiert nun die Gesinnungsgenossen des Aquarienvereins und drängt mit großem Einsatz in die Öffentlichkeit.

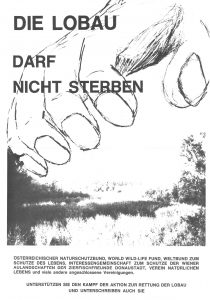

In der Juli/August-Ausgabe 1970 seiner, allerdings von überschaubarer Reichweite gekennzeichneten Zeitschrift “Das Steckenpferd” findet sich unter der Schlagzeile „Schutz der Wiener Aulandschaft – Rettung der Tümpel“ der kompakte Slogan „Die Lobau darf nicht sterben!“, welcher bald allein als zugkräftiger Name für die Bürgerinitiative übrig bleiben sollte.

Anton Klein erkennt instinktiv die Bedeutung der neugegründeten Gratis-Regionalzeitungen und etabliert sich ab März 1970 als regelmäßiger Autor, Leserbriefschreiber und Interviewpartner in der vielgelesenen “Donaustädter Bezirkszeitung”.

Ab Herbst 1970 werden die “Zierfischfreunde” tatkräftig vom Naturschutzbund unterstützt. Im November nehmen sich – nach einem Eklat mit Vertretern des Wiener Magistrats – unverhofft die “Wiener Zeitung” und “Die Presse” des Themas an.

Kleins Kampagne wird fortan präziser und zielt auf das Wesentliche:

„Die Lobau ist kein Siedlungs- oder Industriegebiet, sie ist nicht nur das schönste Augebiet Mitteleuropas und damit unersetzliches Kulturgut unseres Landes, sondern ein lebenserhaltendes Luftreservat der Wiener! Die Lobau ist ebenso wertvoll wie der Wienerwald!“

Wien braucht die Lobau und den Prater so dringend wie den Wienerwald

In einem weiteren klugen Schritt holen sich Klein und seine Leute Verbündete aus der Welt der Universitäten: Um ihrer Initiative gegen die Zerstörung der Wiener Aulandschaft mehr Gewicht zu verleihen, versammeln sie am 19. Oktober 1970 im Kellerlokal ihres Aquarienvereins eine Handvoll junger, aufstrebender Wissenschaftler: den Chemiker und Ökologen Peter Weish, sowie die Zoologen Franz Luttenberger und Hans Martin Steiner. Unterstützung erhalten sie vom Höhlenkundler und Prater-Spezialisten Josef Vornatscher und vom Zoologen und Aquarianer Alfred Radda.

In einem weiteren klugen Schritt holen sich Klein und seine Leute Verbündete aus der Welt der Universitäten: Um ihrer Initiative gegen die Zerstörung der Wiener Aulandschaft mehr Gewicht zu verleihen, versammeln sie am 19. Oktober 1970 im Kellerlokal ihres Aquarienvereins eine Handvoll junger, aufstrebender Wissenschaftler: den Chemiker und Ökologen Peter Weish, sowie die Zoologen Franz Luttenberger und Hans Martin Steiner. Unterstützung erhalten sie vom Höhlenkundler und Prater-Spezialisten Josef Vornatscher und vom Zoologen und Aquarianer Alfred Radda.

Die Gruppe entwirft eine Grundsatzerklärung: „Wien braucht die Lobau und den Prater genau so dringend wie den Wienerwald.“ Sie fordern

- die Schaffung eines nicht weisungsgebundenen Naturschutzbeirates der Stadt Wien, in dem Biologen die Mehrheit besitzen sollen.

- den Stopp jeder weiteren Ausbreitung der Erdölindustrie, der Hafenanlagen, der Pumpwerke, der Durchleitung weiterer Hochspannungsleitungen und Pipelines durch die Lobau.

- und die Erklärung der Lobau zu einem Vollnaturschutzgebiet.

Noch sind die großen Medien nicht auf den Zug aufgesprungen. Doch Klein ist dabei, dafür den Boden zu bereiten.

Zum einen erkennt er, dass heutzutage Journalisten, will man sie für etwas gewinnen, spektakuläre Bilder brauchen. Im Fall der Lobau am besten Fotos von echten Wildtieren. Also angelt sich Klein die Meister aller Klassen: Franz Antonicek und Norbert Sendor, ein Zweiergespann, das seit Mitte der 1950er-Jahre gewissermaßen nichts anderes tut, als mehr oder weniger legal in den Donau-Auen Hirsche, Kormorane, Reiher und Eisvögel zu fotografieren.

Zum einen erkennt er, dass heutzutage Journalisten, will man sie für etwas gewinnen, spektakuläre Bilder brauchen. Im Fall der Lobau am besten Fotos von echten Wildtieren. Also angelt sich Klein die Meister aller Klassen: Franz Antonicek und Norbert Sendor, ein Zweiergespann, das seit Mitte der 1950er-Jahre gewissermaßen nichts anderes tut, als mehr oder weniger legal in den Donau-Auen Hirsche, Kormorane, Reiher und Eisvögel zu fotografieren.

Mit Fotos, Krone und Fernsehen zum Erfolg

Mit den Werken von Antonicek und Sendor sichert sich Klein das Interesse der Tageszeitungen. Ihren Lesern wird der Wert der Lobau über nie gesehene Fotos von mächtigen Hirschen und vermeintlich exotischen Vögeln nähergebracht. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.

Die Kronen Zeitung zählt in den 1970er-Jahren – gemessen an der Einwohnerzahl Österreichs – zu den einflussreichsten Zeitungen der Welt. Das Fernsehen ist so mächtig wie nie zuvor – 1967 war der ORF mit Inkrafttreten des neuen Rundfunkgesetzes gewissermaßen entfesselt worden. Aus dem Ansinnen, mehr Bürgerbeteiligung zu erzielen, entsteht auch die populäre Live-Diskussions-Sendung “In eigener Sache” – mit Fernsehdirektor Helmut Zilk als Moderator.

Anton Klein wittert eine Chance auf wahrhaft überregionale Aufmerksamkeit. Am 16. Juli 1972 meldet er sich bei “In eigener Sache” vor einem Millionenpublikum zu Wort und warnt live und beherzt vor der Zerstörung der Lobau. „Lobau darf nicht sterben!“ ist fortan in aller Munde.  Neben dem Naturschutzbund ist nun auch der WWF mit an Bord.

Neben dem Naturschutzbund ist nun auch der WWF mit an Bord.

Am 10. September 1972 gelingt Klein bei Zilks Live-Sendung neuerlich ein Coup. Beim Diskussionsthema „Stiefkind Radfahrer“ plädiert er für einen Radfahrweg über die neu errichtete Praterbrücke, schließt sein Statement jedoch listenreich mit einem flammenden Appell zur Rettung der Lobau.

Eine Woche später, am 17. September, organisiert er mit seinen Gefolgsleuten die erste österreichische Radfahrer-Demo. Unter größter Beachtung der Medien kommen – der Legende nach – etwa zweitausend Radfahrer zusammen, um gemeinsam in die Lobau zu pilgern – und um sich dabei von Anton Klein eintrichtern zu lassen, dass diese unbedingt gerettet werden müsse.

Als der 30jährige, überaus eloquente Ökologe Bernd Lötsch im Kampf gegen die Brücke über den Neusiedlersee in Zeitungen und Fernsehen einen Punkt nach dem anderen sammelt, zieht ihn Klein kurzerhand an seine Seite – ein weiterer wichtiger Schritt zur medialen Dauerpräsenz.

Die Politiker knicken ein

Mitte 1972 erreicht die Aufregung um die geplante Zerstörung der Lobau die Wiener Stadtregierung. Anton Klein erhöht den Druck und holt sich raffiniert einen internationalen Promi als Unterstützer: Den berühmten deutschen Fernseh-Tierprofessor Prof. DDr. Bernhard Grzimek (ARD-Fernsehreihe “Ein Platz für Tiere”).

Mitte 1972 erreicht die Aufregung um die geplante Zerstörung der Lobau die Wiener Stadtregierung. Anton Klein erhöht den Druck und holt sich raffiniert einen internationalen Promi als Unterstützer: Den berühmten deutschen Fernseh-Tierprofessor Prof. DDr. Bernhard Grzimek (ARD-Fernsehreihe “Ein Platz für Tiere”).

Grzimek ist Naturschutzbeauftragter der deutschen Bundesregierung, Direktor des Frankfurter Zoos, Präsident der legendären Frankfurter Zoologischen Gesellschaft und quasi nebenbei Oscar-Preisträger. Sein Wort hat auch in Österreich Gewicht.

Am 18. Dezember 1972 richtet der Tierprofessor an Anton Klein einen in der Sache eindeutigen Brief (” … unverantwortlich, dass aus reinen Industriegründen ein solch wertvolles und altes Naherholungsgebiet einer Großstadt zerstört werden soll …“). Seine flammenden Worte füllen kurz darauf die Spalten der österreichischen Tageszeitungen.

Angesichts des medialen Drucks und vielleicht auch angesichts Kleins allzeit gut verschlossener Aktentasche, die angeblich Zehntausende Unterschriften enthält, knicken die Politiker ein: 1973 werden Autobahn und Schnellstraße (Bundesstraßengesetz 1971) de facto abgesagt.

Im Dezember 1973 fordert Anton Klein in einem Brief an den Magistrat als erster die Errichtung eines Nationalparks, im Jänner 1974 wiederholt er seine Forderung in der Kronen-Zeitung.

Im Dezember 1973 fordert Anton Klein in einem Brief an den Magistrat als erster die Errichtung eines Nationalparks, im Jänner 1974 wiederholt er seine Forderung in der Kronen-Zeitung.

Wien widmet flugs Industriegebiet wieder in Landschaftsschutzgebiet zurück und startet eine “Stadtentwicklungsenquete” mit Anton Klein als Vorsitzenden des Ausschusses 9/1 „Hochwasserschutzbauten – Lobau“. 1978 wird die Lobau endlich unter Naturschutz gestellt.

Die “Zierfischfreunde Donaustadt” gestalten Ende 1972 in ihrem Kellerlokal eine mit zahlreichen Aquarien bestückte “Lobau-Ausstellung”, die 1975 als “Lobaumuseum” in einem historischen Gebäude in der Oberen Lobau für 34 Jahre ihre Heimat findet.

Dem Obmann eines Aquarienvereins und einem Häufchen von Mitgliedern war es mit verblüffendem Gespür für eine sich wandelnde Medienwelt und für eine neue, vielschichtige Art der öffentlichen Auseinandersetzung gelungen, Bevölkerung und Politik aufzurütteln – und die Lobau für ihre Nachkommen zu bewahren.

Fotos: Archiv Lobaumuseum, Screenshot ORF, Franz Antonicek

Quellen:

- Mittmannsgruber, Wieland (2013): 50 Jahre Naturschutzbund Oberösterreich. In: Informativ. Ein Magazin des Naturschutzbundes Oberösterreich, Nr. 70/Juni 2013 (S.4)

- Styria Mobile Team, Michael (2010): Eggenberger Trasse stürzt Bürgermeister. In: Styria-Mobile – Portal für Verkehr, Bauprojekte, Stadtentwicklung und Infrastruktur in der Steiermark, 15. Mai 2010 [online]

- Veichtlbauer, Ortrun (2007): Zeittafel zur Umweltgeschichte Österreichs seit 1945. In: BOKU Zentrum für Umweltgeschichte [online]

- N. N. (1994): 80 Jahre und kein bisschen leise. Der Österreichische Naturschutzbund – ein Umweltschützer der ersten Stunde. In: Natur und Land, 1/1994 (S. 7 – 27)

- Köttner-Benigni, Klara (1994): Der steinige Weg zum Nationalpark. In: Volk und Heimat – Zeitschrift für Kultur und Bildung des Volksbildungswerks für das Burgenland, Jahrgang 49, Ausgabe 3/94 (S. 10)

- Klein, Anton (1971): Forderungsprogramm der Aktion zum Schutz der Wiener Aulandschaft. In: Das Steckenpferd, 3. Jahrgang, Jänner 1971 (S. 18-20)

- Frick, Johanna (1970): Schutz für die Wiener Aulandschaften. In: Wiener Zeitung, 25. November 1970

- N. N. (1970): Alarm um Lobau und Wiener Prater. In: Die Presse, 24. November 1970

- Klein, Anton (1970): Der Wiederkäuer (Bericht Treffen 19. Oktober 1970). In: Das Steckenpferd, 2. Jahrgang, November 1970 (S. 20)

- Klein, Anton (1970): Die Lobau – Lungenflügel der Weltstadt Wien. In: Das Steckenpferd, 2. Jahrgang, Juli/August 1970 (S. 7-8)

- Klein, Anton (1970): Die Tümpel- und Fotosafari der „Donaustädter“ in die Lobau. In: Das Steckenpferd, 2. Jahrgang, Mai 1970 (S.30)

- Klein, Anton (1970): Bedrohung der Lobau und des Marchfeldes. In: Das Steckenpferd, 2. Jahrgang, Mai 1970 (S. 31)

- Klein, Anton (1970): Tümpel- und Fototour in die Lobau (mit dem Herpetologen Erich Sochurek). In: Vereinsmitteilung der Zierfischfreunde Donaustadt, April 1970

- Klein, Anton (1970): Vereinsprogramme: Zierfischfreunde Donaustadt. In: In: Das Steckenpferd, 2. Jahrgang, April 1970 (S. 29)

- Klein, Anton (1969). Brief an die Kronen-Zeitung, datiert 14. November 1969. Betreff: Ankündigung Farb-Dia-Wettbewerb. Lösung des Tümpelproblems (unveröffentl.)

- Klein, Anton (1969): Erhalten und Anlegen von Plankton-Tümpeln. In: Brief des Verbandes der Österreichischen Aquarien- und Terrarienvereine an Bürgermeister Dr. Bruno Marek, datiert 19. Mai 1969 (Entwurf)

- N. N. (1958): Badgastein gegen Kraftwerkbau. In: Neuer Kurier, 26. April 1958 (S.8)

- N. N. (1950): Bericht über die Hauptversammlung des Österreichischen Naturschutzbundes. In: Wiener Universitätszeitung, 15. April 1950 (S. 3)