Die Lobau ist seit 1905 nach einem Beschluss des Gemeinderates Teil des Wiener Wald- und Wiesengürtels, wurde 1928 und 1937 erneut für unverzichtbar und unantastbar erklärt, war ab 1955 Landschaftsschutzgebiet, ab 1977 UNESCO-Biosphärenreservat, ab 1978 Naturschutzgebiet, ist seit 1983 ein Schutzgebiet im Rahmen des internationalen Ramsar-Übereinkommens, seit 1996 Nationalpark, seit 2007 Europaschutzgebiet …

… und dennoch befinden sich im Zentrum dieses grünen Juwels ein Ölverladehafen, ein gewaltiges Tanklager und etliche mineralölwirtschaftliche Betriebe – versorgt über eine Güterzugtrasse, Pipelines und eine breite Betonfahrbahn.

Wie konnte es dazu kommen?

DIE UNBEACHTETE ROHRBRÜCKE

DIE UNBEACHTETE ROHRBRÜCKE

Wer auf der Donauinsel ganz im Osten das Wehr 2 überquert, erkennt stromabwärts eine Hängebrücke, die, vom Tanklager kommend, die Neue Donau, danach die Insel und in der Folge den Strom überquert. Es ist die vor 65 Jahren errichtete, von Spaziergängern meist unbeachtete Rohrbrücke Mannswörth.

Sie verbindet den Ölhafen und das Tanklager über Rohrleitungen für Erdölprodukte mit der Raffinerie Schwechat.

Spätestens mit dieser zwischen 1959 und 1961 konstruierten Verbindungsbrücke wird die naturbelassene Lobau bis heute und vermutlich bis in alle Ewigkeit zu einem zentralen Standort der österreichischen Mineralölwirtschaft.

ÖLFIEBER IM DEUTSCHEN REICH

Die Idee, mitten im Auwald ein Erdöl-Industriegebiet zu etablieren, hat das nationalsozialistische Deutsche Reich. Im Oktober 1939 erteilt dessen Reichswirtschaftsministerium die Genehmigung, eine Raffinerie und einen Ölhafen samt Tanklager und Eisenbahntrasse zu errichten – und obendrein mit dem Bau eines Donau-Oder-Kanals zu beginnen.

Dahinter stecken kurioserweise die britische Firma „Shell“ und die US-Firma „Socony-Vacuum Oil“ (später Mobil Oil, heute ExxonMobil) bzw. deren deutsche Tochtergesellschaften.

Dahinter stecken kurioserweise die britische Firma „Shell“ und die US-Firma „Socony-Vacuum Oil“ (später Mobil Oil, heute ExxonMobil) bzw. deren deutsche Tochtergesellschaften.

Sie gründen 1939 die Ostmärkische Mineralölwerke GmbH (OMW) mit der Absicht, in Österreich bzw. in der „Ostmark“ das Monopol für Erdölförderung und Erdölverarbeitung zu erlangen.

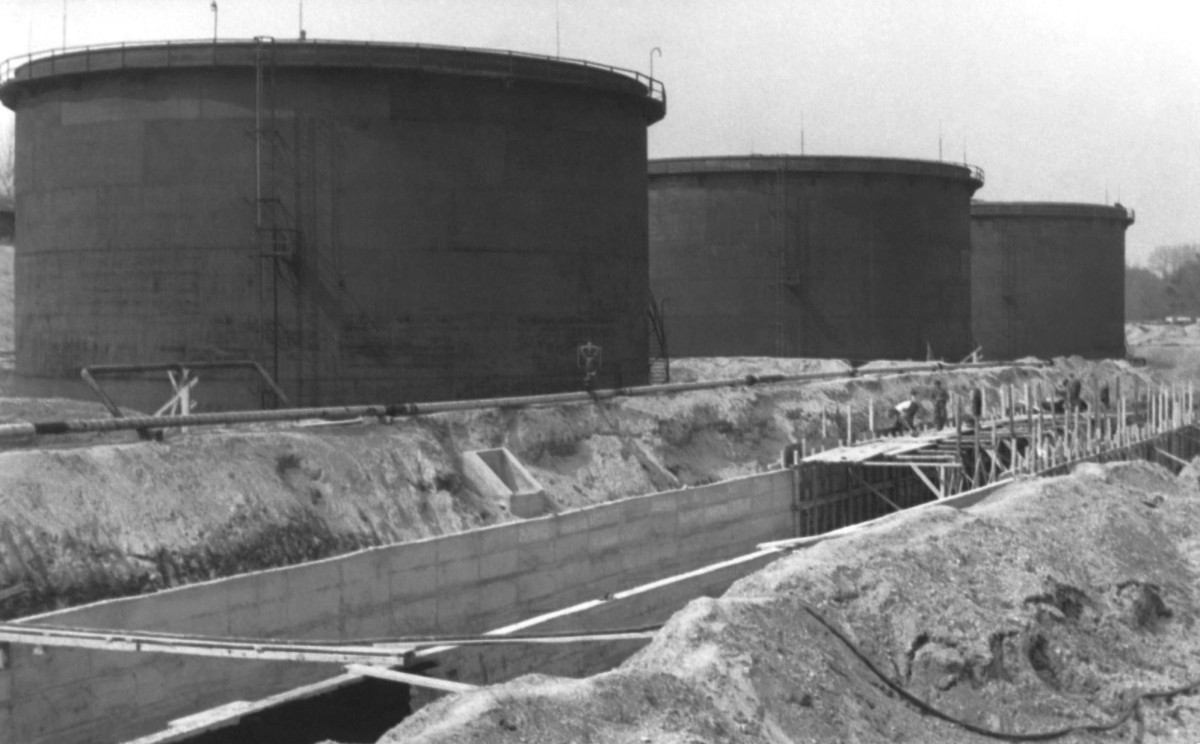

In der Folge entsteht in der Lobau am Gelände des heutigen Tanklagers eine Raffinerie. Sie entwickelt sich zu einer der wichtigsten Raffinerien des Deutschen Reichs, überdauert den Krieg und existiert bis 1970.

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs werden Raffinerie, Hafen und Tanklager zunächst weiterhin von den amerikanisch-britischen Mineralölwerken betrieben (umbenannt in „Österreichische Mineralölwerke“), in der Folge jedoch von der sowjetischen Besatzungsmacht beschlagnahmt.

OBERE LOBAU BEINAHE INDUSTRIEGEBIET

Nach Inkrafttreten des Staatsvertrags geben die Sowjets der Republik Österreich im Mai 1955 die Anlagen zurück, welche der Staat 1956 resolut an die neu gegründete Österreichische Mineralölverwaltung (ÖMV) überträgt – was sich aber juristisch als nicht haltbar erweist. Somit wandert die Raffinerie Lobau 1958 wieder von der ÖMV zurück ins Eigentum der britisch-amerikanischen Mineralölwerke.

Nach Inkrafttreten des Staatsvertrags geben die Sowjets der Republik Österreich im Mai 1955 die Anlagen zurück, welche der Staat 1956 resolut an die neu gegründete Österreichische Mineralölverwaltung (ÖMV) überträgt – was sich aber juristisch als nicht haltbar erweist. Somit wandert die Raffinerie Lobau 1958 wieder von der ÖMV zurück ins Eigentum der britisch-amerikanischen Mineralölwerke.

Die Bundesregierung erkennt indes, dass es notwendig ist, eine eigene, gesichert österreichische Raffinerie zur Verfügung zu haben – am besten in Schwechat, auf der anderen Seite der Donau, nicht einmal drei Kilometer Luftlinie vom Ölhafen entfernt. Am 22. April 1958 wird dafür der Grundstein gelegt.

Die Stadt Wien will am Aufschwung der Mineralölwirtschaft unbedingt teilhaben. Um Steuereinnahmen zu lukrieren, sollen private Ölfirmen als Investoren angelockt und kurzerhand die gesamte Obere Lobau als Industriegebiet aufgeschlossen werden. Am Rande des Donau-Oder-Kanals plant man, ein petrochemisches Werk in den Wald zu betonieren, dessen zukünftige Betreiber dort den hochwertigen Kunststoff Polypropylen herstellen wollen.

Somit steht die Lobau im Jahr 1958 knapp vor ihrer Zerstörung. Erst drei Jahre zuvor war sie zum Landschaftsschutzgebiet erklärt worden – was aber im Rathaus niemand zu kümmern scheint.

RETTUNG IN LETZTER SEKUNDE

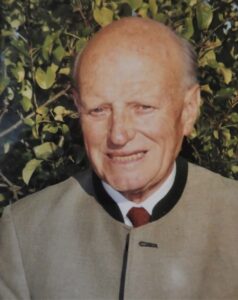

Der Österreichische Naturschutzbund – angetrieben von seinem Wiener Mitglied Hans Kinnl († 2008) – schlägt Alarm und geht am 30. Mai 1958 mit einem offenen Brief an Bürgermeister Franz Jonas an die Presse.

Die Lobau dürfe keinesfalls der Industrie geopfert werden, heißt es entrüstet. Gleichzeitig schreibt Hans Kinnl viele Dutzend Briefe an sämtliche Gemeinderäte und Oppositionspolitiker sowie an alle maßgeblichen und auch weniger maßgeblichen Institutionen und Medien.

Die Zeitungen nehmen fortan die Lobau genauer ins Visier. Kurz darauf beschließen die Österreichische Stickstoffwerke AG und ihre italienischen Partner (ab Juni 1958 “Danubia-Petrochemie AG”), das geplante Polypropylenwerk nicht in der Lobau, sondern im Anschluss an die neue Raffinerie in Schwechat zu errichten.

Die Pläne der Stadt Wien, die gesamte Obere Lobau als Industriegebiet zu widmen, werden fallengelassen – wegen des lästigen Protests der Naturschützer unter Hans Kinnl, wegen der Hochwassergefahr und wegen der besseren Schwechater Infrastruktur. Das Kerngebiet der Erdölwirtschaft rund um den Lobauer Ölhafen bleibt unverändert.

Mitte der 1950er-Jahre gilt das von den Sowjets erweiterte Tanklager Lobau als größtes Öllager Europas. Es ist über Leitungen und Bahntrassen mit allen österreichischen Raffinerien verbunden. Sie liegen in Floridsdorf, in Kledering, Korneuburg, Vösendorf, Moosbierbaum und in Kagran (plus Lobau). Die neue Großraffinerie Schwechat würde diese Standorte ersetzen.

Im Zuge des Baus der Schwechater Raffinerie beginnt die Stahlbaufirma Waagner-Biro im Oktober 1959 mit dem Bau der Rohrbrücke Mannswörth – auf Höhe der sogenannten Hirscheninsel, einem beliebten Nacktbadeplatz des damaligen Überschwemmungsgebietes.

Die Brücke ist übrigens nicht begehbar – es gibt lediglich einen Fußsteig für werkseigene Kontrollgänge.

STADT WIEN LÄSST NICHT LOCKER

Da aus den großen Plänen für ein Industriegebiet Obere Lobau nichts geworden ist, setzt Wien ab 1958 alles daran, zumindest die bereits bestehenden Kapazitäten zu optimieren – argumentiert als „eine im Interesse der Wirtschaftlichkeit erfolgende Erweiterung des Ölhafens Lobau“.

Ein Teil des im Landschaftsschutzgebiet Lobau gelegenen Hafengebietes wird zur Rodung freigegeben.

Ein Teil des im Landschaftsschutzgebiet Lobau gelegenen Hafengebietes wird zur Rodung freigegeben.

Die Entfernung des “zumeist wilden Baum- und Strauchwuchses“ erfolgt aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses vom 25. April 1958, demzufolge „in den nächsten Jahren den Firmen des Mineralölhandels Pachtgründe zugewiesen werden sollen“. Das sind ab Anfang der 1960er-Jahre unter anderen die ÖMV, Turmöl, Esso und Avanti.

Im Dezember 1959 wird entlang des Hubertusdammes die neue, breite „Raffineriestraße“ (Name ab 1963) dem Verkehr übergeben.

Sie führt tankwagenfreundlich von der Reichsbrücke schnurgerade hinunter bis zum Ölhafen. Ab 1963 entsteht im Hafen Lobau die erste Tankerreinigungsanlage Europas.

Der amtliche Naturschutz spielt in den 1960er-Jahren nur eine Statistenrolle. Die Wiener Naturschutzbehörde beschäftigt sich mit der Taubenplage, mit der Widmung von alten Bäumen als Naturdenkmäler und mit dem Aufstellen von Schildern.

HUNDERT HEKTAR GEHEN VERLOREN

Das ändert sich mit dem ersten Europäischen Naturschutzjahr 1970 und mit den Bürgern und Wissenschaftlern rund um den engagierten Polizisten Anton Klein.

In völliger Verkennung der Lage baut die Stadt ausgerechnet 1970 auf “eine der schönsten Orchideenwiesen“ (Zitat Klein) das kalorische Kraftwerk „Am Steinsporn“ und lässt dafür sowie für das neue Werk einer Mineralölfirma und den Ausbau des Tanklagers insgesamt etwa hundert Hektar Lobauwald roden.

In völliger Verkennung der Lage baut die Stadt ausgerechnet 1970 auf “eine der schönsten Orchideenwiesen“ (Zitat Klein) das kalorische Kraftwerk „Am Steinsporn“ und lässt dafür sowie für das neue Werk einer Mineralölfirma und den Ausbau des Tanklagers insgesamt etwa hundert Hektar Lobauwald roden.

Anton Klein, seine Leute und deren Unterstützer Naturschutzbund und WWF sind fassungslos: „Die Tafel mit der Aufschrift “Landschaftsschutzgebiet Lobau” steht höchstens fünf Meter von der Einfriedung des neuerrichteten Werkes der Firma Shell entfernt!“

Und weiter: „Hitlers Lobau-Albtraum wurde nicht aus der Lobau evakuiert, sondern noch gigantischer verzementiert.“

Die Wiener Stadtregierung hatte nicht einkalkuliert, dass sich die seinerzeit oft geringschätzig betrachteten Naturschützer nach 1958 ein zweites Mal gegen die Zerstörung der Lobau durch die Mineralölwirtschaft auflehnen würden.

Dieses Mal jedoch mit Unterstützung des mächtigen Fernsehens und  der mindestens ebenso mächtigen Kronen-Zeitung. Hans Kinnl, der Hauptakteur von 1958, ist aufs Neue dabei.

der mindestens ebenso mächtigen Kronen-Zeitung. Hans Kinnl, der Hauptakteur von 1958, ist aufs Neue dabei.

Anton Klein wendet sich im Namen seiner Bürgerinitiative „Lobau darf nicht sterben“ im Mai 1972 brieflich an Bundeskanzler Bruno Kreisky – unter anderem mit folgendem Statement: „Die Firma “Shell“ und die “ÖMV“ wetteifern miteinander, rücksichtslos den vielbesungenen Auenwald der Lobau abzuholzen!“

Der Druck der Medien und der Bürger wird schließlich so unangenehm, dass die Gemeinde Wien im September 1972 ankündigt, bereits zum Industriegebiet umgewidmete 73 Hektar Wald erneut als Landschaftsschutzgebiet zu deklarieren. Außerdem soll die Lobau endlich per Gesetz ein „richtiges“ Naturschutzgebiet werden – was 1978 auch wirklich geschieht.

Der Schaden ist jedoch bereits angerichtet: Für ein Kraftwerk und ein Tanklager gehen rund Hundert Hektar Lobau für immer verloren.

Der Schaden ist jedoch bereits angerichtet: Für ein Kraftwerk und ein Tanklager gehen rund Hundert Hektar Lobau für immer verloren.

Es ist nach den zerstörerischen Projekten des Deutschen Reiches der erste hoheitlich abgesegnete und auch tatsächlich durchgeführte, massive Eingriff in die Naturlandschaft.

Die Rohrbrücke Mannswörth trägt heute zwanzig verschiedene Leitungen, darunter eine Erdgasleitung und neunzehn Leitungen für flüssige Erdölprodukte und Rohöl. 1981 wird die Brücke um einen Düker (unterirdische Druckleitung) unter der Donau ergänzt, der weitere zehn Leitungen enthält.

Die Raffinerie Schwechat geht im Juni 1961 kurz nach Fertigstellung der Rohrbrücke in Vollbetrieb.

Titelbild, Fotos Rohrbrücke und Tanklager 1960 plus Galerie: Rudolf Schmied (1927 – 2017)

Titelbild, Fotos Rohrbrücke und Tanklager 1960 plus Galerie: Rudolf Schmied (1927 – 2017)

Schmied stammt aus Stadlau, war ab den Anfängen der ÖMV im Werk Lobau für Rechnungswesen zuständig, wechselte später in die ÖMV-Zentrale im 9. Bezirk und stieg dort bis zum Finanzdirektor auf.

Seine Tochter Dr. Claudia Schmied war von 2007 bis 2013 Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur.

Fotos der Rodung von 1970: Archiv Lobaumuseum

Porträtfoto von Hans Kinnl: Familienarchiv Robert Kinnl

Quellen:

- Wikipedia (abgerufen 31.8.2025): Rohrbrücke Mannswörth

- Wikipedia (abgerufen 31.8.2025): Raffinerie Schwechat

- Wikipedia (abgerufen 31.8.2025): Ostmärkische Mineralölwerke

- Klein, Anton (2006): „Das Steckenpferd“, Sonderausgabe, Seite 10

- Umweltbundesamt (2004): M-168 Medienübergreifende Umweltkontrolle in ausgewählten Gebieten – Wien Lobau – Tanklager

- Klein, Anton (1972): Brief an Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky vom 1. Mai 1972

- Klein, Anton (1972): „Das Steckenpferd“ 2-1972, Seite 1 (Editorial)

- Resch, Hans / Betriebsratsobmann der ÖMV-AG Wien-Lobau (1967): Briefe an die Redaktion: Unser Erdöl. In: Arbeit und Wirtschaft 1/1967, S. 55

- N. N. (1963): „Raffineriestraße“ in der Donaustadt. In: Rathauskorrespondenz, 12. Dezember 1963, Blatt 2886

- N. N. (1961): Oesterreichs modernste Raffinerie. In: Burgenländische Freiheit, 23. Dezember 1961, Seite 9

- N. N. (1959): Die neue Auffahrt zur Reichsbrücke ist fertig. In: Rathauskorrespondenz, 10. Dezember 1959, Blatt 2416

- N. N. (1959): Neue Pipeline über die Donau. In: Erlaftal-Bote, 3. Oktober 1959, Seite 4

- Jahrbuch der Stadt Wien (1958): Verkehrswasserbau, Hafen- und Schiffahrtsangelegenheiten, S. 142-143

- N. N. (1958): Neue Raffinerie kostet 560 Millionen. In: Neuer Kurier, 23. April 1958, S.2

- N. N. (1958): Während in der Lobau Bäume gefällt werden: Naturschutzbund kontra Gemeinde Wien. In: Neuer Kurier, 30. Mai 1958, S.4

- N. N. (1958): Gnadenfrist für die Lobau. In: Neuer Kurier, 7. Juni 1958, S.3-4

- N. N. (1958): Volksaktien für neues Kunststoffwerk. In: Neuer Kurier, 14. Juni 1958, S.2

- N. N. (1958): Die Lobau voreilig und vergebens abgeholzt? In: Neuer Kurier, 17. Juni 1958, S.2

- N. N. (1955): Fahrt zu Österreichs braunem Gold. In: Erlaftal-Bote, 19. November 1955, Seite 5