Die gesamte Donau, vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer, ist in Bezug auf den Sedimenthaushalt ein “komplett gestörtes System” – ein Ergebnis von Flussregulierung und Kraftwerksbau, so Helmut Habersack, Professor an der BOKU University.

Eine Folge: Die Donaueintiefung östlich von Wien. Sie gräbt dem Nationalpark Donau-Auen buchstäblich das Wasser ab, treibt seine Verlandung voran, lässt die donaunahen Grundwasserpegel absacken und könnte zu einem Sohldurchschlag mit schwerwiegenden Folgen führen.

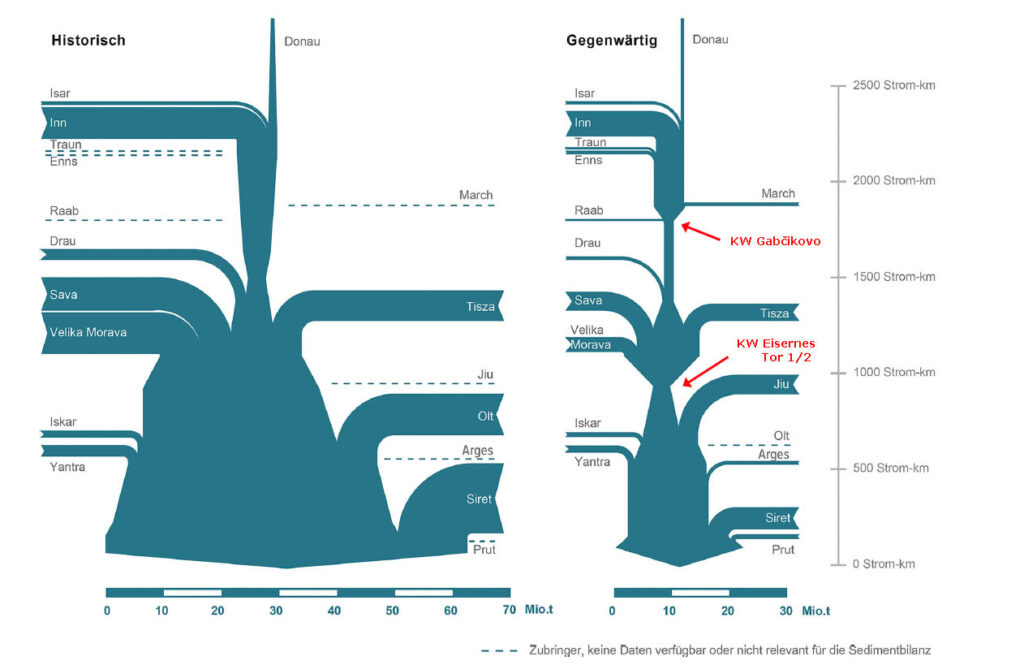

Die markante Zustandsbeschreibung im Titel stammt aus einem Vortrag, den Helmut Habersack im Rahmen des Lobau-Symposiums im April 2022 hielt (siehe Video-Infos). Was damit gemeint ist, zeigt die folgende Grafik zur Schwebstofffracht an der Donau – ein Vergleich der historischen Situation (vor Kraftwerksbau) mit dem heutigen Zustand. Schwebstoffe bilden den größeren Teil des Sedimenttransports. Das Geschiebe, Material, das nur im Bereich der Flusssohle bewegt wird (ab einer Korngröße von 1 mm aufwärts, “Kies” ab 2 mm), ist in der Grafik nicht berücksichtigt.

Was hervorsticht, ist die Reduktion der Schwebstofffracht der großen Nebenflüsse Save, Theiß (Tisza), Große Morava (Velika Morava), Olt und Siret, aber auch die wichtigsten “Flaschenhälse” für den Sedimenttransport (rote Pfeile), das Kraftwerk Gabčikovo und die beiden Kraftwerke Eisernes Tor 1 und 2. Aber selbst bei Stromkilometer 2000 bei Krems (Stromkilometer werden an der Donau von der Mündung weg gezählt) wird heute fast ein Drittel weniger transportiert, und auch beim Inn ist die Auswirkung der Kraftwerke deutlich zu erkennen.

Heute gelangen 60 % weniger Schwebstoffe ins Schwarze Meer, mit gravierenden Folgen – etwa die Küstenerosion im Deltagebiet, die laut Habersack bis zu 24 Meter pro Jahr erreicht. Das Donaudelta schrumpft, Sandstrände verschwinden, und Salzwasser dringt landeinwärts vor.

Quelle der Grafik: Habersack, H., Gmeiner, P., Krapesch, M. et al. Sedimentänderung wurde ein signifikantes Wasserbewirtschaftungsthema im Donaueinzugsgebiet – basierend auf dem EU-Projekt DanubeSediment. Österr Wasser- und Abfallw 75, 342–349 (2023). Lizenz: CC BY 4.0. Geringfügig bearbeitet (rote Elemente).

Beim Geschiebetransport gibt es laut Habersack noch stärkere Veränderungen: minus 55 % an der österreichischen Donau. Dieses Material bleibt in den Stauräumen liegen und fehlt dann in anderen Strecken. Die Auflandung in den Stauräumen wiederum bedeutet, dass Hochwässer bei gleicher Wasserführung einen höheren Pegel erreichen und damit gefährlicher werden, wie etwa in Bratislava im Rückstaubereich des Kraftwerks Gabčikovo.

Komplette Änderung des Flusstyps. Bereits vor dem Kraftwerksbau wurde aber mit der Flussregulierung begonnen, mit den Zielen Hochwasserschutz und Verbesserung der Schiffbarkeit. Das Ergebnis, so Habersack: “Eine komplette Änderung des Flusstyps.” Die Donau war historisch ein mäandrierender, gewundener Fluss mit verzweigten Abschnitten, in Wien etwa war sie vor der Regulierung 3 km breit – heute sind es 300 Meter. Etwa 58 % der Oberen Donau seien heute ein “monotones Gerinne”. Großteils verschwunden sind auch die ehemaligen Überflutungsflächen entlang der Donau – im Vergleich zum 19. Jahrhundert sind nach Angaben der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau weniger als 19 % erhalten (IKSD 2009).

Der Fluss wurde aber nicht nur schmäler, sondern auch kürzer – die Obere Donau (reicht bis ca. Höhe Györ/Ungarn) um 11 % oder 98 km. Das bedeutet eine Versteilung – in freien Fließstrecken erhöht sich das Gefälle und damit die Fließgeschwindigkeit und das Geschiebetransportvermögen.

Sohleintiefungen in freien Fließstrecken sind bis hinunter nach Rumänien festzustellen, das Gegenstück dazu sind Verlandungstendenzen, “Auflandungen” in den Stauräumen, die ausgebaggert werden müssen. Heute, so Habersack, sind 56 % der gesamten Donaustrecke einer Erosionstendenz unterworfen, auf 34 % überwiegt die Sedimentation und nur 10 % befinden sich in einer Art Gleichgewicht, ohne signifikante Veränderungen.

Donaueintiefung östlich von Wien

Aufgrund der fast geschlossenen Kraftwerkskette entlang der Donau in Österreich existieren nur mehr zwei freie Fließstrecken, in der Wachau und östlich von Wien. Genau dort sorgt das von den Kraftwerken verursachte Geschiebedefizit dafür, dass sich die Donau sukzessive eingräbt.

Aber das ist nicht das einzige Problem. Bei starken Hochwässern werden Sedimente in den Stauräumen remobilisiert, mehrere Millionen Kubikmeter jeweils waren es bei den Hochwässern 2002 und 2013. Ein Teil davon landet – dauerhaft – mit den Überflutungen im Nationalpark Donau-Auen und bewirkt dort eine Auflandungstendenz. Kurz: Während die Donau absinkt, wächst der Auboden nach oben. Dieses Phänomen ist laut Habersack noch nicht ausreichend untersucht (Stand April 2022).

Bedrohung für Flussauen und Grundwassernutzung

Solange die Sohleintiefung nicht gestoppt wird, ist eine zunehmende Entkoppelung von Donau und Aulandschaft unvermeidlich. Mit dem Absinken der Wasserspiegellagen sinken die Grundwasserspiegel, die Häufigkeit der Überströmung des Vorlandes verringert sich ebenso wie die Ein- und Durchströmung und Dynamik in den Seitenarmen; Alt- und Seitenarme verlanden zusehends. Langfristig droht die Austrocknung – das wäre das Ende des Nationalparks Donau-Auen.

Die Folgen fallender Grundwasserspiegel sind aber nicht auf die Auenökologie beschränkt. Alle Grundwassernutzungen entlang der Donau werden beeinträchtigt, nicht zuletzt auch die Trinkwasserversorgung Wiens, die sich zum Teil auf die Grundwasserbrunnen in der Unteren Lobau stützt.

Risiko Sohldurchschlag

Ein katastrophales Szenario wäre ein “Sohldurchschlag”, der dann unvermeidlich ist, wenn der Fluss die Kies-Deckschicht über den tieferliegenden Sedimenten aus dem Tertiär auf einer größeren Fläche abgetragen hat. Das kann insbesondere bei starken Hochwässern passieren. Diese tieferliegenden Sedimente (kurz auch als “Tertiär” bezeichnet) sind leicht erodierbar. Dann kann es plötzlich sehr rasch und sehr weit nach unten gehen. Durch die Mobilisierung großer Mengen von Sedimenten wäre etwa stromabwärts im Stauraum Gabčikovo mit massiven Problemen durch verstärkte Auflandungen zu rechnen.

Habersack warnte bereits 2022: “Wir kommen in die Nähe des Tertiärs. Nicht weit weg, teilweise nur 1 Meter, teilweise gar nicht mehr, wir schrammen an den marinen Sedimenten.” Niemand wisse genau, was dann passiert. Würde man das Beispiel des Sohldurchschlags an der Salzach (im August 2002, siehe u. a. Sanierung der Salzach im Freilassinger Becken und in der Laufener Enge) auf die Donau übertragen, ergäbe sich ein Canyon von 80 m Breite und 10 m Tiefe. Auf die möglichen Konsequenzen ging Habersack im Vortrag nicht weiter ein – bis auf die Bemerkung: “Was passiert dann mit den Grundwasserspiegeln?”.

Bisherige Maßnahmen unzureichend

Die allesamt unerwünschten bis potenziell katastrophalen Folgen einer weiteren Sohleintiefung östlich von Wien sind seit Jahrzehnten bekannt. Bis 1984 war allerdings vorgesehen, bei Hainburg ein weiteres Laufkraftwerk zu errichten, womit die freie Fließstrecke beseitigt worden wäre. Maßnahmen gegen die Sohleintiefung hätten sich damit weitgehend erübrigt. Dazu kam es aber nicht, und der heutige Nationalpark Donau-Auen wäre ohne die damalige massive Protestbewegung gegen den Kraftwerksbau nicht Realität geworden.

Der nächste Akt im Drama begann mit der Genehmigung des Kraftwerks Freudenau 1991, das dann 1997/98 in Betrieb genommen wurde. Die Oberste Wasserrechtsbehörde (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft) beschränkte sich damals darauf, den Kraftwerksbetreiber Verbund Hydro Power GmbH (VHP) zum Ausgleich des dem Kraftwerk direkt zurechenbaren Geschiebedefizits stromabwärts zu verpflichten. Was in Zusammenhang mit dem Geschiebedefizit geschehen sollte, das bereits davor durch die Kraftwerkskette stromaufwärts auf der Gesamtstrecke bis an die slowakische Grenze bestand, blieb ungeregelt.

Diese Lücke wird seit einigen Jahren zum Teil durch Maßnahmen der seit 2005 bestehenden viadonau, einer “ausgelagerten” Bundesbehörde kompensiert, darunter etwa Geschieberückführungen. Doch alles zusammen reichte bisher nicht aus, die Sohleintiefung zwischen Wien und Hainburg tatsächlich zu stoppen, geschweige denn, die Donausohle wieder anzuheben, was eigentlich anzustreben wäre.

Seit 2018 muss der Kraftwerksbetreiber VHP zwar etwas mehr Geschiebe zugeben – bis zu 235.000 m³ pro Jahr. Eine Verbesserung, wie Habersack im Vortrag im April 2022 einräumte. Aber das Geschiebedefizit auf der Gesamtstrecke betrage zwischen 350.000 bis 370.000 m³: “Die Menge reicht nicht aus, um das gesamte Transportvermögen zu sättigen.” Um dann abschließend einen “Kraftakt” zu fordern, “bis hin zur Politik”. Zu einem solchen Kraftakt ist es bis heute leider noch nicht gekommen.

Quellen / Weblinks

* Website: Helmut Habersack, BOKU University

* Donau aus dem Gleichgewicht (BOKU Presseaussendung 19.6.2020)

* Die Donau in Österreich, donauauen.at

* Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI), 2021: Bedeutung des Sedimenttransportes für den Hochwasserschutz und die Schifffahrt an der österreichischen Donau

* Habersack, H., Gmeiner, P., Krapesch, M. et al. Sedimentänderung wurde ein signifikantes Wasserbewirtschaftungsthema im Donaueinzugsgebiet – basierend auf dem EU-Projekt DanubeSediment. Österr Wasser- und Abfallw 75, 342–349 (2023).

* Website: viadonau

Video – Link und Infos

Die Video-Aufzeichnung des Vortrags von Helmut Habersack ist auf dem Youtube-Kanal der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Österreich (Zobot) verfügbar – eine kompakte Präsentation in nur ca. 28 Minuten, unterstützt von zahlreichen Grafiken. Im ersten Teil geht es um die Problematik des gestörten Sedimenttransports und ihre Ursachen, im zweiten um bereits laufende und zusätzlich mögliche Maßnahmen, mit denen der fortschreitenden Sohleintiefung östlich von Wien entgegengewirkt werden kann. Der sehr informative, eher fachspezifische zweite Teil ist hier nicht behandelt.

Helmut Habersack (Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien, Institut für Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung: Sedimentdynamik und Flussmorphologie als Grundvoraussetzung für Auenökosysteme – Entwicklung, Stand und Perspektiven.

Vortrag im Zuge des wissenschaftlichen Lobau-Symposiums “LOBAU SOLL LEBEN – Wasser für die Au” am 28.4.22 im Naturhistorischen Museum Wien. Videoaufzeichnung auf dem Youtube-Kanal der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Österreich (ZooBot).

Titelfoto: Kraftwerk Eisernes Tor 1. Quelle: Bybbisch94, Christian Gebhardt Lizenz: CC BY 4.0. Bearbeitung: Ausschnitt 1920 x 1080 aus Original 2560 x 1531 Pixel.