Sinkende Wasserspiegellagen und Grundwasserpegel, Verlandung im Nationalpark Donau-Auen, fragliche Auflagen und die Untere Lobau als mögliches Bauernopfer: Zahlen und Fakten zu den Folgen der bisher unzureichenden Maßnahmen gegen die Donaueintiefung östlich von Wien.

Trotz der begrüßenswerten Anstrengungen der österreichischen Behörden seit dem Staubeginn beim Kraftwerk Freudenau (1996) – verpflichtende Geschiebezugaben, Geschieberückführung, Uferrückbau, Öffnung von Seitenarmen – konnte die Eintiefung der Donau zwischen Wien und Hainburg bisher nicht gestoppt werden. Das Geschiebedefizit wird nach wie vor nicht vollständig ausgeglichen, und die akkumulierte Fehlmenge beim Geschiebe beträgt mittlerweile fast vier Mio. Kubikmeter – Ursache der deutlichen Absenkungen der Wasserspiegellagen und donaunahen Grundwasserpegel und der erheblichen negativen Auswirkungen auf die Flussauenlandschaft entlang der Donau, Stichworte: Entkoppelung vom Fluss und Verlandung.

Im selben Zeitraum kam es aber auch zu einem deutlichen Rückgang der Wasserführung der Donau, der die Auswirkungen der Sohleintiefung erheblich verstärkt hat.

Beide Entwicklungen wurden für den Zeitraum 1996-2020 in einer Studie im Auftrag des Nationalparks Donau-Auen untersucht [Sohlerosion 2023]; 2025 folgte ein Artikel in Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft 77 zum Thema, dem auch aktuellere Daten zugrundeliegen [Klasz / Baumgartner 2025]. Die Studie von 2023 im Auftrag des Nationalparks ist dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BML) (der zuständigen Obersten Wasserrechtsbehörde) bekannt und wird im Rahmen der noch laufenden Evaluierung der Maßnahmen gegen die Sohleintiefung berücksichtigt.

Dieser Beitrag stützt sich großteils auf diese beiden Publikationen und ist als kompakter Überblick gedacht. Allfällige irreführenden Darstellungen fachspezifischer Inhalte werde ich umgehend korrigieren, sobald ich Kenntnis davon erhalte.

Inhalt

- Absenkung der Wasserspiegellagen

- Rückgang der Wasserführung

- Abgesackte Grundwasserpegel

- Grundwassernutzungen gefährdet / Grundwasserwerk Lobau

- Eintiefung gebremst, aber nicht gestoppt

- Erhaltungsstrecke: Untere Lobau als Bauernopfer?

- Ökologische Schuld / Sohlanhebung

- Quellen / Weblinks

Früherer Beitrag zur Donaueintiefung auf lobaumuseum.wien: Sedimenthaushalt der Donau: “Komplett gestörtes System”

Absenkung der Wasserspiegellagen

In der Studie zur Sohlerosion von 2023 wurden die Sohleintiefungen zwischen 1996 (Staubeginn beim Kraftwerk Freudenau) und 2020 u. a. anhand der Differenzen zwischen Wasserständen bei identischer Wasserführung (“Spiegellagen”) ermittelt. Ist ein solcher Wasserstand gesunken, kann davon ausgegangen werden, dass es im lokalen Flussbett zu entsprechenden Sohlerosionen gekommen ist. Wie gut das Ergebnis die Realität widerspiegelt, hängt natürlich von der Qualität der zugrundeliegenden Daten ab. Auswirkungen einer Änderung der Wasserführung der Donau in diesem Zeitraum werden derart nicht erfasst.

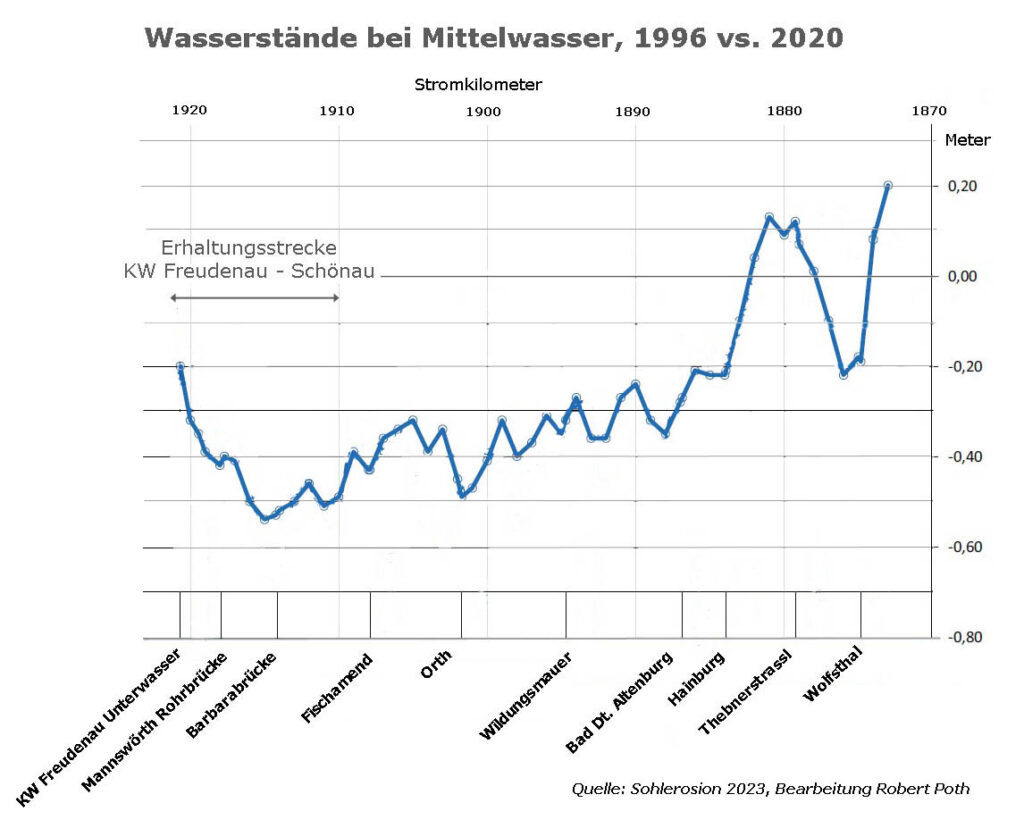

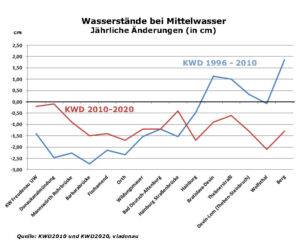

Die folgende Grafik zeigt beispielhaft die Veränderungen der Wasserstände der Donau bei durchschnittlicher Wasserführung (“Mittelwasser”) zwischen 1996 und 2020. Auf die Darstellung der – unterschiedlichen – Veränderungen bei “Regulierungsniederwasser” (RNW; tritt definitionsgemäß nur 22 Tage im Jahr auf) wurde verzichtet. Grundlage sind die “Kennzeichnenden Wasserstände der Donau” (KWD), die für 2010 und 2020 von der viadonau berechnet wurden, davor (1996) von der Wasserstraßendirektion. Geringfügige Abweichungen von den KWD in der Grafik sind das Ergebnis von Korrekturen für Durchflussänderungen [Sohlerosion 2023] .

Der als Erhaltungsstrecke markierte Abschnitt wurde in der Bewilligung für das KW Freudenau festgelegt – eine 11 km lange Strecke stromab des Kraftwerks bis etwa Höhe Schönau an der Donau. Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (Oberste Wasserrechtsbehörde) erteilte dem Kraftwerksbetreiber (heute Verbund Hydro Power, VHP) die Auflage, die Donausohle in diesem Abschnitt (“Referenzsohle”) durch Geschiebezugaben nach Stauerrichtung stabil zu erhalten (mit definierten Spielräumen).

Es zeigen sich Absenkungen im Großteil der Gesamtstrecke, die ab Unterwasser KW Freudenau stark zunehmen und sich stromabwärts nach und nach verringern. Erhöhungen nach Hainburg sind im Wesentlichen auf den Einstau durch das Kraftwerk Gabčikovo in der Slowakei zurückzuführen.

Dass die Absenkungen gerade im unteren Teil der Erhaltungsstrecke (Barbarabrücke bis Schönau, also im Bereich Untere Lobau) am stärksten sind, ist überraschend. Hier hätte es dem Ziel der Auflage gemäß eigentlich keine oder nur geringe Sohlerosionen geben dürfen. Auswirkungen der Sohleintiefung weiter stromabwärts könnten dabei eine Rolle spielen. Die Zweckmäßigkeit der Begrenzung der Erhaltungsstrecke und des Erfolgskriteriums Sohlerhaltung wurde u. a. aus diesem Grund bereits vor Jahren in Frage gestellt. Mehr dazu siehe Untere Lobau als Bauernopfer?.

Rückgang der Wasserführung

Die Wasserführung der Donau sank zwischen 1996 und 2023 deutlich – insgesamt um rund 300 m³/s [Klasz/Baumgartner 2025]. Umgerechnet entspricht das einer Absenkung der mittleren Wasserstände um 1,3 cm pro Jahr, über den gesamten Zeitraum um 36 cm. Diese Entwicklung hat die negativen Folgen der Sohleintiefung auf die Donauauen erheblich verstärkt. Umso wichtiger wäre es rückblickend gewesen, die Sohleintiefung zumindest zu stoppen.

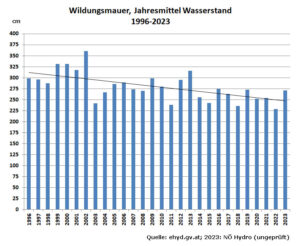

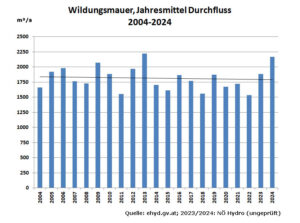

Die Pegeländerungen der Donau entsprechen der Gesamtauswirkung von Sohleintiefung und rückläufiger Wasserführung. In manchen Donauabschnitten könnte sich die rückläufige Wasserführung sogar stärker ausgewirkt haben als die Sohleintiefung, etwa in Wildungsmauer. Dort sanken die Pegelstände (Jahresmittel) zwischen 1996 und 2023 um ca. 70 cm (Grafik rechts), wozu die Sohleintiefung (bis 2020) etwa 32 cm beigetragen haben dürfte [Sohlerosion 2023].

Die Pegeländerungen der Donau entsprechen der Gesamtauswirkung von Sohleintiefung und rückläufiger Wasserführung. In manchen Donauabschnitten könnte sich die rückläufige Wasserführung sogar stärker ausgewirkt haben als die Sohleintiefung, etwa in Wildungsmauer. Dort sanken die Pegelstände (Jahresmittel) zwischen 1996 und 2023 um ca. 70 cm (Grafik rechts), wozu die Sohleintiefung (bis 2020) etwa 32 cm beigetragen haben dürfte [Sohlerosion 2023].

Ein anhaltender Abwärtstrend der Wasserführung, zumal in der bisherigen Stärke, wäre langfristig natürlich fatal für den Nationalpark Donau-Auen, ob auf den Klimawandel zurückzuführen oder nicht. Die Daten lassen aber auch eine optimistischere Sicht zu: Von 2004 bis 2024, immerhin ein Zeitraum von 21 Jahren, geht die Wasserführung zumindest in Wildungsmauer nur mehr leicht zurück. Nimmt man das (trockene) Jahr 2003 hinzu, ergibt sich sogar ein geringfügiger Anstieg.

Abgesackte Grundwasserpegel

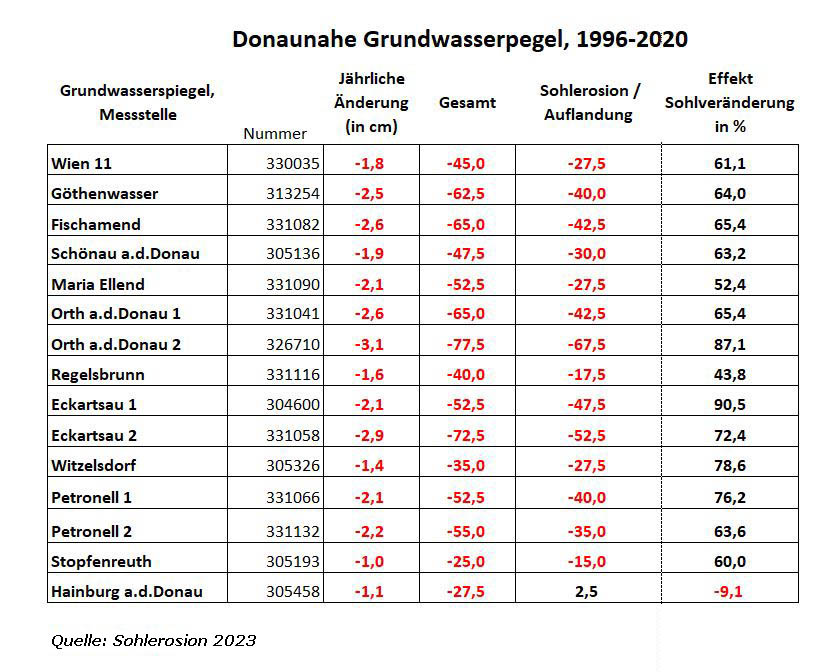

Die donaunahen Grundwasserpegel sind zwischen 1996 und 2020 fast überall entlang der Gesamtstrecke stark abgesunken. Diese Absenkungen nehmen zwar in der Regel mit der Entfernung zur Donau ab, erstrecken sich aber auf große Teile des Nationalparks und lokal auch darüber hinaus. Die Grundwasserpegel werden sowohl von der Wasserführung als auch von der Sohleintiefung beeinflusst. Der Anteil der Sohleintiefung ist in der nachstehenden Tabelle (Daten: Sohlerosion 2023) separat angegeben. Die stärksten Absenkungen durch die Sohleintiefung sind an Pegelstellen in der Unteren Lobau, Fischamend, Orth und Eckartsau zu beobachten. Der Effekt der Sohleintiefung erreicht selbst in 3 km Entfernung (Eckartsau 1) noch ein Ausmaß von 47,5 cm (von 52,5 cm gesamt).

Grundwassernutzungen gefährdet

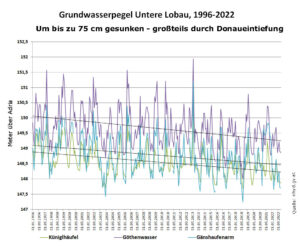

Die Entwicklung beeinträchtigt natürlich alle Grundwassernutzungen entlang der Donau. Die wichtigste davon ist zweifellos das Grundwasserwerk Lobau in der Unteren Lobau. Hier ist der Grundwasserspiegel an donaunahen Messstellen (Göthenwasser, Gänshaufenarm), aber auch in weiterer Entfernung von der Donau (Küniglhäufel) zwischen 1996 und 2022 um bis zu 75 cm gefallen (siehe Grafik, Trendlinien). Im Zeitraum bis 2020 waren es beim Göthenwasser 65 cm, rund zwei Drittel davon oder 40 cm waren auf die Sohleintiefung zurückzuführen, der Rest auf die rückläufige Wasserführung der Donau (siehe Tabelle oben).

Diese Absenkungen haben eventuell historischen Charakter. Über einen Zeitraum von 100 Jahren seit der Donauregulierung sanken die Grundwasserspiegel in der Lobau um mehr als einen Meter (BRIX 1972, zitiert in Geobotanik und Ökologie der Donaualtwässer bei Wien). Das ergibt eine jährliche Absenkung von etwa 1 cm. Von 1996 bis 2022 ging es in der Unteren Lobau mit 2,5 cm pro Jahr aber mehr als doppelt so schnell.

Zwei der Pegelstellen – Göthenwasser und Gänshaufenarm – befinden sich in der Nähe von Brunnen des Grundwasserwerks Lobau (Alter Kreuzgrund und Gänshaufen), zwei weitere der insgesamt fünf Brunnen (Schüttelau I und II) liegen ebenfalls nahe an der Donau. Eine Absenkung des Grundwasserspiegels in diesem Ausmaß müsste eigentlich Folgen auf die Ergiebigkeit dieser Brunnen gehabt haben. Ob das der Fall ist oder nicht, müsste der Stadt Wien bekannt sein. Dass sich Wien dazu in den letzten Jahren nicht geäußert hat, bedeutet nicht unbedingt, dass solche Auswirkungen nicht stattgefunden haben.

Eintiefung gebremst …

Auf Basis der Differenzen zwischen den von der viadonau berechneten KWD2010 und KWD2020 scheint sich die Sohleintiefung seit 2010 etwas abgeschwächt zu haben. Es wäre aber in jedem Fall nur ein schwacher Trost, denn etwa im unteren Bereich der Erhaltungsstrecke und im Bereich Orth ging es zwischen 2010 und 2020 weiterhin um etwa 1,5 cm bzw. 1,7 cm pro Jahr deutlich abwärts. Von einer “Verbesserung” kann daher nicht die Rede sein – die Situation verschlechterte sich bloß langsamer.

Auf Basis der Differenzen zwischen den von der viadonau berechneten KWD2010 und KWD2020 scheint sich die Sohleintiefung seit 2010 etwas abgeschwächt zu haben. Es wäre aber in jedem Fall nur ein schwacher Trost, denn etwa im unteren Bereich der Erhaltungsstrecke und im Bereich Orth ging es zwischen 2010 und 2020 weiterhin um etwa 1,5 cm bzw. 1,7 cm pro Jahr deutlich abwärts. Von einer “Verbesserung” kann daher nicht die Rede sein – die Situation verschlechterte sich bloß langsamer.

… aber nicht gestoppt

2017/2018 wurde spät, aber doch erkannt, dass die zu erhaltende Sohle in der Erhaltungsstrecke (“Referenzsohle”) 1995 zu schmal bemessen worden war. Daraufhin schrieb das BML (damals BMNT, Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus) der VHP höhere Geschiebezugaben vor – jährlich 235.000 m³ im Schnitt. Davor waren es (tatsächliche Zugaben) 188.000 m³ pro Jahr [Klasz/Baumgartner 2025].

Könnte die Sohleintiefung damit gestoppt worden sein? Was die Gesamtstrecke betrifft, lässt sich die Frage einfach beantworten: Nein. Der Geschiebeaustrag in der Gesamtstrecke (langjähriges Mittel) wird mit 340.000 m³ (+/- 20.000 m³) beziffert [Arbeitsgruppe 2017/18, Beilage 9]. Mit der seit 2018 erhöhten Zugabe verbleiben noch 105.000 m³. Die zuletzt (seit 2021) ebenfalls erhöhten Geschieberückführungen der viadonau könnten ca. 55.000 bis 65.000 m³ Geschiebe “ersetzt” haben [Sohlerosion 2023], womit weiterhin ein Defizit von 40.000 bis 50.000 m³ jährlich besteht. Das würde Sohleintiefungsraten von 0,5 bis 0,6 cm pro Jahr entsprechen.

In der Erhaltungsstrecke könnte es besser aussehen, auch wenn sich eine Erfolgsmeldung des BML im Nachhinein als übereilt herausgestellt hat. In Beantwortung einer Anfrage des Parlamentsclubs der Grünen hieß es im September 2024, dass die “Referenzsohle (von 2018) gehalten” und eine Sohlanhebung von 6 cm errechnet worden sei. Diese Auskunft bezog sich auf den Stand von Jänner 2023, wie sich einem Bericht von Mai 2025 [Verbund/viadonau 2025] entnehmen lässt. 2024 kam es aber zu zwei Hochwässern, und in “feuchten” Jahren kann der Geschiebeaustrag um bis zu drei Mal höher sein als in „Regeljahren“ und um bis zu neun Mal höher als in „trockenen“ [Klasz 2013]. Tatsächlich waren mit Jänner 2025 die 6 cm Sohlanhebung wieder weg – die Hochwässer des Jahres 2024 haben den Geschiebespeicher (die Kiesschicht an der Sohle) um rund 47.000 m³ netto verringert.

Eine ungeklärte Frage ist, was mit einer erfolgreichen Stabilisierung der Sohle in der Erhaltungsstrecke überhaupt erreicht werden kann. Hier zeigen sich Probleme, die die Zweckmäßigkeit der Auflagen und der definierten Erhaltungsstrecke in Frage stellen, wie nachstehend beschrieben.

Untere Lobau als Bauernopfer?

Im unteren Teil der Erhaltungsstrecke – im Bereich der Unteren Lobau – sind starke Absenkungen der Spiegellagen (d.h., der Wasserstände bei identischer Wasserführung) zu beobachten, die es dort eigentlich nicht geben dürfte.

Damit war aber von Anfang an zu rechnen, wie das BML (damals BMNT) bereits 2018 festhielt: “Am unteren Ende der Erhaltungsstrecke sind Wasserspiegelabsenkungen von bis zu einem halben Meter zufolge der Sohleintiefungen unterstrom festzustellen und es würden derartige Wasserspiegelabsenkungen auch bei einem vollständigen Halten der Sohle der Erhaltungsstrecke an dieser Stelle auftreten.” [Arbeitsgruppe 2017/18, Beilage 1] Zumindest rechtlich ist das aus Sicht des BML kein Problem: Die Auflagen für das KW Freudenau würden dennoch erfüllt, denn “die konkreten Vorgaben im Bewilligungsbescheid zur Geschiebezugabe” würden “in keiner Weise auf das Halten des Wasserspiegels in der Erhaltungsstrecke abstellen, da dies weder beabsichtigt noch realistisch erzielbar war”.

Das vom BML erwähnte Phänomen ist in Fachkreisen (Strömungsmechanik) bekannt. (Wer sich für die Physik dahinter interessiert, kann den Begriff “Froude-Zahl” in eine Suchmaschine eingeben.) Sohlerosionen können in stromaufwärts gelegenen Flussabschnitten Wasserspiegelabsenkungen verursachen, obwohl sich die Flusssohle dort nicht verändert hat. Solche Absenkungen setzen sich kontinuierlich schwächer werdend stromaufwärts fort.

Demnach würde es der Unteren Lobau vielleicht gar nicht oder nur wenig helfen, wenn die Sohle in der Erhaltungsstrecke stabilisiert wäre: Die Wasserstände und die Grundwasserpegel wären trotzdem tiefer als zuvor.

Pest oder Cholera. Es sieht so aus, als ob eine Beeinträchtigung der Unteren Lobau durch Absenkungen der Donaupegel und damit auch der Grundwasserpegel bereits bei der Bewilligung des KW Freudenau 1991 als “unvermeidlich” in Kauf genommen wurde. Dem steht aber eine Aussage des Amtssachverständigen aus dem Grundsatzgenehmigungsbescheid (Bescheid Zl. 14.570 / 264-I 4/95 KW Freudenau, Detailprojekt „Unterwasserbereich“ – WR Bewilligung, Teil C: Begründung) entgegen, wonach es lediglich “im untersten Teil der Erhaltungsstrecke” “nach vielen Jahren” sowie “nach Fortschreiten der natürlichen Sohleintiefung” zu Absenkungen von ein paar Zentimetern kommen könnte.

Was zwei Interpretationen zulässt: Entweder die Untere Lobau war eine Art Bauernopfer, ein Preis, der für das Kraftwerk Freudenau zu bezahlen war. Oder der Amtssachverständige hat einen fachlichen Fehler begangen. Pest oder Cholera, könnte man sagen.

Erhaltungstrecke verlängern? Tatsächlich scheint nicht sicher, dass eine Stabilisierung der Sohle in der Erhaltungsstrecke überhaupt gelingen kann, solange unmittelbar stromabwärts die Sohlerosion fortschreitet. Es würde dort vielmehr ohnehin zu “rückschreitender Erosion” kommen, worauf 2018 in einer Stellungnahme für den Nationalpark Donau-Auen hingewiesen wurde [Arbeitsgruppe 2017/18, Beilage 12]. Sinnvoll wäre vielmehr eine Verlängerung der Erhaltungsstrecke und zusätzliche Geschiebezugaben, um die dort unmittelbar stromab der Erhaltungsstrecke befindlichen Problemkolke besser abzusichern.

Ökologische Schuld / Sohlanhebung

Es steht außer Frage, dass die mittlerweile erheblichen negativen Auswirkungen auf die Flussauenlandschaft entlang der Donau östlich von Wien aufgrund naturschutzrechtlicher Verpflichtungen nicht hätten zugelassen werden dürfen: 1996 erfolgte die Gründung des Nationalparks Donau-Auen, und 2007 (Wien) bzw. 2011 (Niederösterreich) wurde der Nationalpark zum “Besonderen Erhaltungsgebiet” gemäß der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) erklärt. Spätestens damit war auch EU-Naturschutzrecht zu beachten, insbesondere das Verschlechterungsverbot in Artikel 6 der FFH.

Daraus kann eine Verpflichtung abgeleitet werden, die bisher eingetretenen Beeinträchtigungen der geschützten Lebensräume im Nationalpark – zumindest insoweit sie auf die Sohleintiefung zurückzuführen sind – nach Möglichkeit wieder zu beheben. Man könnte von einer Art ökologischer Schuld der Republik Österreich sprechen. Um sie zu begleichen, müsste die Donausohle zumindest wieder auf das Niveau von 1996 angehoben werden. Ihre Eintiefung bloß zu stoppen reicht nicht aus.

Quellen / Weblinks zur Donaueintiefung

Diese Zusammenstellung ist auch als Unterstützung für Recherchen zum Thema Donaueintiefung gedacht. Quellen mit Kurzbezeichnungen in eckigen Klammern sind im Text oben in der Regel mit dieser Kurzbezeichnung angeführt.

Daten

* EHYD ehyd.gv.at (WebGIS-Applikation eHYD – „Elektronische HYdrographische Daten“; Hydrographischer Dienst).

* NÖ Hydro www.noe.gv.at/wasserstand/#/de/Messstellen/Map/Wasserstand

* [KWD2010] Kennzeichnende Wasserstände der Donau 2010 (KWD2010), viadonau

* [KWD2020] Kennzeichnende Wasserstände der Donau 2020 (KWD2020), viadonau

* KWD 1996: Klasz 2013 / Gerhard Klasz 2002, Die flussmorphologische Situation der Donau in Hinblick auf Sohlerosion

Websites

Die Donau in Österreich, donauauen.at

Viadonau – Wasserbauaktivitäten

Nationalparkbeirat Orth an der Donau

Quellen/Dokumente 2025

[Verbund/viadonau 2025] Verbund / viadonau: Erhaltungsmaßnahmen der VHP, Baggerungen, Geschiebezugabe 2024

Wiener Nationalparkbeirat, Resolution vom 18. Juli 2025: Wasser für die Lobau – Wasser für Wien

Nationalpark Donau-Auen, August 2025 Stellungnahme zur Donaueintiefung

Arbeitsgruppe Bundesministerium 2017/18

Vom BML (damals BMNT) wurde in den Jahren 2017 und 2018 die Arbeitsgruppe „Sohlentwicklung in der freien Fließstrecke unterstrom KW Freudenau“ eingerichtet, in der auch der Nationalpark Donauauen vertreten war. Der Endbericht wurde 2018 vorgelegt und auf der Website des BML (damals BMNT) veröffentlicht.

Arbeitsgruppe – Sohlentwicklung in der freien Fließstrecke unterstrom Kraftwerk Freudenau

[Arbeitsgruppe 2017/18] Sohlentwicklung in der freien Fließstrecke unterstrom Kraftwerk Freudenau. Endbericht

[Arbeitsgruppe 2017/18, Beilage 1] BML bzw. BMNT: Rechtliche und fachliche Stellungnahme zur Arbeitsgruppe Sohleintiefung unter KW Freudenau – Einwand des Nationalparks Donauauen zur Geschiebezugabe der VHP, Endbericht Arbeitsgruppe, Beilage 1

[Arbeitsgruppe 2017/18, Beilage 9] BML bzw. BMNT: Zusammenfassung: Wesentliche Ergebnisse der Expertengruppe zur Sohlentwicklung in der freien Fließstrecke unterstrom KW Freudenau (km 1921-1880, Zeitraum 1996-2016), Endbericht Arbeitsgruppe, Beilage 9

[Arbeitsgruppe 2017/18, Beilage 12] Stellungnahme (wasserbautechnisch / wasserwirtschaftlich) zu Geschiebehaushalt / Sohlentwicklung stromab des Kraftwerks Freudeau (DI Klasz für den Nationalpark Donau-Auen), Endbericht Arbeitsgruppe, Beilage 12

Studien / Forschung

Studie 2021, Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI): Bedeutung des Sedimenttransportes für den Hochwasserschutz und die Schifffahrt an der österreichischen Donau

Helmut Habersack (Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien, Institut für Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung: Sedimentdynamik und Flussmorphologie als Grundvoraussetzung für Auenökosysteme – Entwicklung, Stand und Perspektiven.

Helmut Habersack, Vortrag im Zuge des wissenschaftlichen Lobau-Symposiums “LOBAU SOLL LEBEN – Wasser für die Au” am 28.4.22 im Naturhistorischen Museum Wien. Videoaufzeichnung auf dem Youtube-Kanal der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Österreich (ZooBot).

[Klasz 2013] Klasz 2013 / Gerhard Klasz 2002, Die flussmorphologische Situation der Donau in Hinblick auf Sohlerosion

[Klasz 2015] Klasz 2015 / DI Gerhard Klasz, Wissenschaftliche Reihe Heft 37/2015, Nationalpark Donau-Auen, Zu den Möglichkeiten einer Geschiebebewirtschaftung und den zugehörigen Optimierungspotentialen für die Donau östlich von Wien

Viadonau, Präsentation 2016 Simoner 2016 (PDF)

Volker Maierhofer und Gerhard Klasz, Wasserkraftwerke, Flusseintiefungen und nachträgliche Änderungen der Bewilligungen, Recht der Umwelt 02 – April 2018, (nicht öffentlich verfügbar), Recht der Umwelt, MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH

[Sohlerosion 2023] DI Gerhard Klasz, Untersuchung zur Sohlerosion der Donau östlich von Wien über den Zeitraum 1996/2020 und damit zusammenhängende Änderungen der mittleren Grundwasserstände an donaunahen Messstellen, September 2023, im Auftrag des Nationalparks Donau-Auen

[Klasz/Baumgartner 2025] Klasz, G., Baumgartner, C., Trends bei Wasserständen und mittleren Abflüssen in der Donau östlich von Wien und donaunahen Grundwasserständen: Starke Effekte durch Sohlerosion und Klimawandel. Österr Wasser- und Abfallw 77, 90–102 (2025). Link (nur Zusammenfassung): Zusammenfassung

Untere Lobau

MA 45, Studie Gewässervernetzung (Neue) Donau – Untere Lobau (Nationalpark Donau-Auen), 2015, Endbericht (PDF)

Die Ergebnisse der Studie beinhalten außer dem Endbericht weitere Fachberichte zu Nullvariante, Wasserquantität, Wasserqualität und Ökologie. Sie wurden im Oktober 2024 im Rahmen der Beantwortung einer Anfrage des Parlamentsclubs der Grünen von der MA 31 (Wiener Wasser) mittels Bereitstellung einer vorübergehenden Download-Möglichkeit zugänglich gemacht.

Doris Rotter und Luise Schratt-Ehrendorfer, Geobotanik und Ökologie der Donaualtwässer bei Wien (Wasser- und Verlandungsvegetation)

Titelbild: KW Freudenau am 4. Juni 2013, Aufnahme: Robert Poth